青海海东“五维”联动 让多民族水乳交融亲如一家

- 时间:

- 来源:中国旅游网

自古以来,海东就是多民族聚居的地方。历经千百年的融合演变,这些民族形成了现世居在青海的汉、藏、回、土、蒙古、撒拉6个主体民族。

今年以来,海东市紧扣铸牢中华民族共同体意识主线,创新实施“创、融、嵌、导、培”五维联动,全方位、多层次推进工作,取得显著成效。

在海东市乐都区瞿昙寺,留存的壁画、佛像等珍贵文物,栩栩如生地展现了佛教故事与各民族生活场景。寺内隆国殿主体采用汉式梁架结构,斗拱造型精巧,殿顶覆以藏式金顶,尽显藏式装饰的华丽风情,成为汉藏建筑融合的典范。

每年农历六月,汉族、藏族、回族、土族等各族群众用“花儿”唱热山岗。从道光年间的庙会到今天的非物质文化遗产代表性项目展演,“花儿”早已超越了“情歌”的范畴。花儿是藏族“拉伊”的豪迈,是土族“纳顿”的热烈,是华锐藏族的“拉伊”与河湟“花儿”的交融,是刻在高原人骨血里的“情感密码”。

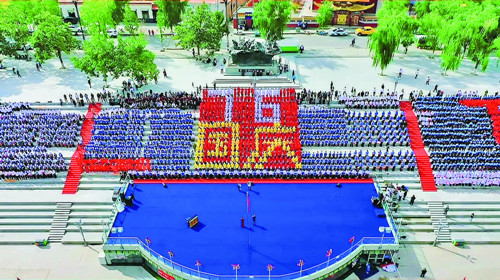

如今,海东市已连续举办七届“青海丝路花儿艺术节”,已成为海东各族文化交流的视听盛宴,成为各民族精神相依、心灵相通的盛大聚会。

海东市以“创”字引领,将民族团结教育深度融入干部教育、学校教育、社会教育各环节。创新开展“铸牢中华民族共同体意识优秀新媒体作品有奖征集”“学校教育征文”“互嵌式环境典型案例征集”“石榴花开耀海东·石榴籽故事征集”等系列活动,以有形、有感、有效方式强化共同体理念。

2002年,在海东市民和回族土族自治县的喇家遗址,一团4000年前的面条被发现。穿越时间,跨越山海,世代海东人融合不同地区民众的味蕾,传递各民族情感相亲、守望相助的故事,把一碗拉面做成了“团结面、致富面、和谐面。”

如今,海东拉面店已遍布全国300多个城市,总量突破3.2万家,带动17余万各族群众就业,年营业额超160亿元,构建起“种植—加工—培训—加盟—物流”的完整产业链。

从青海的青稞面粉、甘肃的牛羊肉,到新疆的香料,各地特色食材通过拉面产业链跨区域流动,形成“你中有我、我中有你”的经济网络。

在广东省广州市黄埔区,当地民宗委提出“吃一碗拉面,拉一次家常,交一个朋友”的民族团结促进活动。在这个过程中,拉面店不仅是提供美食的地方,更是增进各民族感情的纽带。

据了解,海东市以“融”字拓展,覆盖广度持续延伸。持续推进铸牢中华民族共同体意识进机关、进企业等“十进”活动。联合打造3个“职工石榴籽家园”试点、建设7个“同心圆书屋”,为各族干部职工提供学习交流平台。

同时,强化跨区域协作管理,与湖北宜昌市民宗局签订《民族宗教工作联系机制》,推动数据共享与工作协同。海东市主动融入区域发展,与甘肃临夏州民宗委深入商洽,在“签订合作协议、互学互鉴、打造特色文旅线路、举办民族文化展演、开展青少年‘手拉手’研学、联办民族产品展销会”等方面达成初步共识,促进跨区域互嵌交融。

在海东,射箭是各民族共同喜爱的体育项目。“箭把式”的技艺代代相传,藏族、汉族、回族等民族的箭手以箭会友,赛事时商贩云集,花儿歌声悠扬,“拉伊”缠绵动人。射箭已成为各族群众交流、交往、交融的重要载体。

在拉面之乡化隆县,每逢冬季,各村都有相互邀请射箭的传统习俗,随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,射箭这一传统体育项目得到进一步发扬光大,每年村与村、乡与乡、协会与协会举办的射箭邀请赛不下千余场。

今年,海东市以“导”字保障,共同现代化扎实推进,强化政策法规落实监督。组织全市范围开展2024年党和国家民族政策、法律法规贯彻执行情况全面自查。精准高效使用专项资金,统筹使用省下达少数民族发展任务资金10141万元,精准实施60个项目。

“健康饮茶”“送茶入户”惠及各族群众23.95万人。该市积极申报落实民贸民品贷款贴息30.09万元,支持6家企业发展,激发市场活力。同时,深化互嵌式社区实践,指导乐都区七里店社区扎实推进国家民委立项的“和谐互嵌同心圆”试点项目,并上报阶段成果。

目前,海东市6个地区和单位申报第十二批“全国民族团结进步示范区示范单位”,4个纳入省级培育对象名单。推荐互助土族自治县申报第三批“各民族共同现代化试点地区”。3个社区项目申报国家民委“各族群众互嵌式发展计划2025年度试点项目”。(编辑报道:张雪峰 责编:韩同瑞)